Schöpfungsmythen der Völker

1.

Der Gedanke des Ursprungs fordert eine Darstellungsweise, in der bedeutet werden kann, dass es kein im Zeitkontinuum situiertes oder ihm als konsistent gegeben verbundenes Geschehen sein kann.

In einem Afrikanischen Schöpfungsmythos wird die Zeit des Ursprungs dadurch außer dem Zeitkontinuum (im Wissen, was war) gesetzt, dass selbst die an der Schöpfung beteiligten Götter so alt geworden seien, dass sie keine Erinnerung mehr daran hätten, wann die Welt geschaffen worden sei .

„In jener Zeit, einer Zeit, die so fern ist, daß niemand mehr weiß, wann, und es nie gewußt hat“

Da wir auch nicht mehr wissen können wie, kann der Ursprung nur in einem Grund für den Bestand dessen erdacht werden, was wir jetzt als Ordnung haben. So wird für das Wie des Bestands die Gegenwart ihrer Wahrnehmung bemüht – und mit der Vorausetzung ihres jetzt es Könnens ihre ermöglichende Gründung erzählend und damit einweisend und rechtfertigend angenommen. Die Struktur eines ermöglichten Seinsraums für das bewußte Dasein wird ins Bild gesetzt, um die gefährdete Ordnung und die in erzählerische Vergegenwärtigung der Ursprungsgabe zu wahrende Maßgabe ihrer sie (gegen die Zerrüttung) befestigenden Gründung darzustellen. Das Denken im Sprechen und Hören wird in die ermöglichende Gründung eingebunden, in die nunmehr als Aufgabe der Erzähl- und Gedächtnisgemeinschaft erkennbar werdende Annahme ursprünglich das Vermögen der Entsprechung für eine gemeinschaftliches Seinkönnen in Welt und der Bewahrung von Schöpfung ermöglichender Bestimmungsgründe.

2.

Gn 1 ruft vom ursprünglich unterschiedenen Geschaffensein von Himmel und Erde deren Ungeschiedenheit auf, die nur als Entzug von Bestand vorstellungsfeindlich vorgestellt werden kann. Die Zerrüttung von Orientierungsvermögen durch Verkehrung von Ordnung und Unterscheidung (von oben und unten), die nur gegen die Himmel und Erde unterscheidende Ordnung angesprochen werden kann, versetzt das Andenken des eigenen Ursprungs in eine Not, die durch die dann erneut einsetzende, vom Licht gegen die Finsternis der Nichtunterscheidenheit festigend vollzogen Scheidung von Erde und Wasser und von Himmel und Erde allein gewendet haben zu können für überwunden geglaubt werden kann.

Martin Buber übersetzt darum, diese Bedeutung von Tohuwabohu im Erzählgefüge herausstellend: Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Es ist kämpferische, Widerstand gegen das Vernichtende des Chaos leistende Arbeit des schöpferischen Geistes, jene ermöglichend rettende Grundordnung zu stiften, durch die eine für den Gedanken der Gefährdung schon vorausgesetzte Unterscheidung von Erde und Wasser und Erde und Himmel erst bestandserhaltend ermöglicht wird. Der für ein zeitkontinuierlich vorstellendes Bewußtsein von Abfolgen des schöpferischen Handels als doppelter Anfang erscheinende Ursprung von auf das bewußte Seinkönnen als Menschen hin geordneten Welt ist strukturell notwendig und darum ist die Einsicht im sich auf den Ursprung wendenden Denken auf die - vermögensbedingungen reflektierende - Struktur der Erzählungen angewiesen.

Es wäre darum auch unangemessen, einen Ursprung als Schöpfung durch einen Vorgang des Formens von anfänglich Ungeformtem vorzustellen, da die Annahme eines formlosen, formbaren Soffes (hyle) bereits eine Unterscheidung durch die Identifikation als Materie (in Negation der Formbestimmung voraussetzt, also eine Begriffsform der Identität (mit dem Begriff des Stoffes oder der Materie) bereits in Anspruch nimmt. Damit werden mit der Identität im gebrauchten Begriff Unterscheidungsbedingungen (als Vermögen) in Anspruch genommen, die durch die Annahme eines formlos ununterschiedenen Stoffes

Das Bild des Wassers hält das Haltlose, Ungestaltete in ein in nicht stabiles Bewußtsein, dem für es selbst – nur dem Wasser gegenüber – noch kein Halt gegeben ist, aber notwendig ist; denn in der Denk- und Erzählbedingung ist das sich in Bewußtheit Haltenkönnen vorausgesetzt; es muß in seinen Bedingungen durch die Gabe im Ursprung angenommen und erzählend eingeholt werden. Darum hält es ein Sein im Nichtseinkönnen nur auf und gegenüber dem Wasser nicht aus: Sein Ursprung ist ihm eine Nötigung zur Strukturierung, der es ein Sein im Bestand verdanken kann → konnte keinen Fuß setzen, keinen Stand, keine Ruhe finden (indisch).

In jedem Fall muß der Ursprung eine Gründung von Unterscheidungsvermögen in ihrer Bestandsgrundlage sein, hat also das schon mit dem ersten Wort oder Bild gebrauchte Vermögen in seinen Bedingungen zum Zweck.

→ Seinsbedingungen von Freiheit in Grundgesetzgebung zur Ermöglichung von Gesetzgebungsvermögen aus Einsicht in die Güte ihres Bestimmungsgrundes: Schöpfung und Bund.

3.

Strukturelemente von Ursprungsdarstellungen in den Schöpfungsmythen der Völker

Die Seitenangaben der folgenden Zusammenstellung verweisen jeweils auf: „Schöpfungsmythen der östlichen Welt“, Barbara S. Sproul, Müchen 1979 (Diederichs Gelbe Reihe 104)

a) Unterscheidung und Identifizierung (Nennbarkeit, Begreifbarkeit von etwas als etwas)

„Was hier geschieht heißt Nacht“, sagt er, Dann ließt er die Nacht frei (S. 303) → Schöpfung durch Wort

Aranda: „Ganz zu Anfang ruhte alles in niemals endender Finsternis (zeitlos). Nacht lag auf der Erde wie ein undurchdringliches Dickicht.“ (unzugänglich) „Karora schlief in immerwährender Nacht auf dem Grund …“ (S. 282) – Schlaf, nicht wahrnehmungsfähig (vgl. Traumzeit der Aborigines, Lichtlosigkeit in der Erzählung der kanadischen Haida-Indianer)

„Am Anfang war die Welt nur Schlamm, denn das Wasser und der Schlick waren ganz durcheinandergemischt. Alles war stumm … nirgends ein lebendiges Wesen.“ (Ainu, Japan) „Sie flatterte mit den Flügeln über das Wasser … und schlug den Schlamm damit fest.“ (S. 270) → Scheidung und Festigung des Bestands des Unterschiedenen.

„Von alters, als Himmel und Erde noch nicht voneinander geschieden, … nicht getrennt waren.“ (S. 263)

„Zuerst war nichts. Die Zeit verging und aus Nichts wurde etwas. Die Zeit verging und Etwas spraltete sich in zwei. … erzeugten den Unentfalteten“ (P'an Ku S. 245) „Die Welt war erst fertig als P'an Ku starb.“

b) Fundierung (Grundlegung, Begründung) von Bestand / Festigung

„Vor langer, langer Zeit gab es nirgend Land, nur Meer.“ (Marshall-Inseln, S. 304)

keine Erde: „die Sonne trocknete sie und machte sie fest“ S. 29

„daß es am Anfang kein Land gab, nur das Meer war da und das Meer war überall“ (S. 299)

„Welt war anfangs Wasser, wogende Flut“ (S. 215)

Ainu, Japan: „Sie flatterte mit den Flügeln über das Wasser … und schlug den Schlamm damit fest.“ (S. 270)

er machte fest die Erde und diesen Himmel (Rig Veda, S. 210)

c) Stiftung von Ordnung im Raum (Oben-Unten) und in der Zeit (Regelmäßigkeit von Wechsel – Tag, Nacht)

werkmeisterlich P'an Ku (Südchina) 245

Genesis 1

Timaios

d) von „vor“ aller Zeit her

„Über das, was vorher war, gibt es keinen Bericht.“ (Banks-Inseln, S. 300) → Keine Zeitkontinuität der Erinnerung von geschichtlicher Identität – nicht genealogisch

„Vor langer, langer Zeit gab es nicht, gab es nirgends (ortsbezogen: „Kein Ort, nirgends“) (S. 304) - Sein von Nichtsein: dem Denkenkönnen überhaupt gegenüber, das auf ein Denken von etwas (als erkennbar, nennbar, erinnerbar) angewiesen ist (Denken und Gemeinschaft: Kant, zu Freiheit).

e) Gründung von Gemeinschaft

ganz allein im Weltraum, wie eine Wolke, die im Nichts schwamm (Maiana-Inseln S. 308)

Güte (der Schöpfermacht) – (S. 292) Neid, zerstörend, verhindernd → Ethos

Brahma – Güte (erwachte aus Schlaf, sah, daß die Welt leer war … dass sie Erde in den Wassern lag und er den Wunsch hatte, sie aufzurichten) (S. 222)

Wer sind wir? Wir sind Menschen. (S. 289) - Bestimmung des Menschen als Gemeinschaft im Verhältnis zu den Bestands- und Daseins- und Bewußtseins- und Anforderungsbedingungen: Stehen, Wohnen, sich Ernähren, Denken, sich gemeinsam Erinnern und Sprechen zu können → Schöpfung durch das Wort.

„Und Karoara begann zu denken, und Wünsche und Sehnsüchte durchzogen sein Gemüt.“ (Aranda, Zentralaustralien, S. 282) – Hervorbringen durch Träumen

Walumba Aborigines: „Am Anfang gab es …. aber der Mensch war noch nicht da. (S. 272) – Eine nicht als real zu denkende „Gegebenheit“, die ein Gründen von Dasein verlangt: Das Noch nicht Sein ist auf das Dasein des Menschen in seinem Wahrnehmen- und Handelnkönnen bezogen, wie „wir ihn heute kennen“).

f) je gegenüber Gefährdung: Verkehrung, Unordnung (gemischt, ungetrennt), Desorientierung

(Flut – kehrt wieder als Vernichtung der ihr entgegen befestigten Bestandsgewähr)

189 Die Finsternis, als Ort des Bösen, gegen sich selbst geteilt (→ Manichäismus: Dualismus und Kampf von Gut und Böse als Mächte)

Korrelation von Gehenkönnen und Erkennen (Selbst-Bewußtsein):

„Als die kleinen Mädchen alt genug waren, um gehen zu lernen, begann das Licht für sie zu scheinen.“ (Minyong 237)

g) Schöpfung durch das Wort

Kena-Upanishade: „was man mittels der Rede nicht nennt, was aber selbst die Rede hervorbringt“ (S. 219) - Ein Selbstseiendes, Hervorbringendes, das selbst Redende vgl. das nennbar Dao ist nicht das (ewige) Dao selbst.

Chandagoya.Upanishade: „Diese Welt war zu Anfang nichtseiend: dieses war das Seiende. Dasselbige entstand. Da entwickelte sich ein Ei.“ - „dieses war das Seiende“ (S. 217) - dieses anfängliche Nichtsein von Welt war das Seiende (scheinhaft, nicht unterschieden nach Licht und Dunkel, Wachheit und Schlaf, Leben oder Tod - springt aus Begriffsbestimmungswiderstreit ins Bild des Eis).

Rig-Veda: „Zu jener Zeit war weder Sein, noch Nichtsein, nicht war der Luftraum, noch der Himmel darüber … Nicht Tod und nicht Unsterblichkeit (S. 213) → Negationen des Seinkönnens und Denken von Sein und Bewußtsein.

„Nur Dunkel war, verhüllt von Dunkel.“ - Das Verhülltsein im Dunkeln selbst als verhüllend; → Band des Seins im Nichtsein … Schöpferkraft unten, fundierend, Streben oben, leitend.

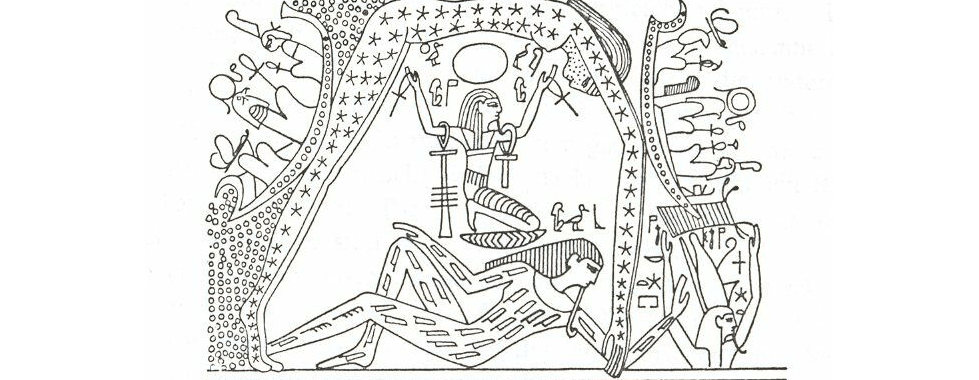

Ägyptisch „Ich bin der, der ins Dasein trat“ S. 79 ff (vgl. das Ego eimi in Ex 3,14; – sich nennend, sich bekundend, wiedererkennbar, nennbar sich machend für die Menschen.

„nicht gab es den Himmel, nicht gab es die Erde: „die Dinge, die ins Dasein traten, die hervorkamen aus meinem Mund“ - (Das Nichtsein wird im Verhältnis zu ihm vom Gedanken an das ins Dasein Getretene getragen.)

„Ich holte sie herauf aus dem Zustand der Untätigkeit“ - der Unselbständigkeit (des nur Eingebildetseins).

„Ich legte ein Fundament in meinem Herzen (Willen) – und trat ins Dasein“